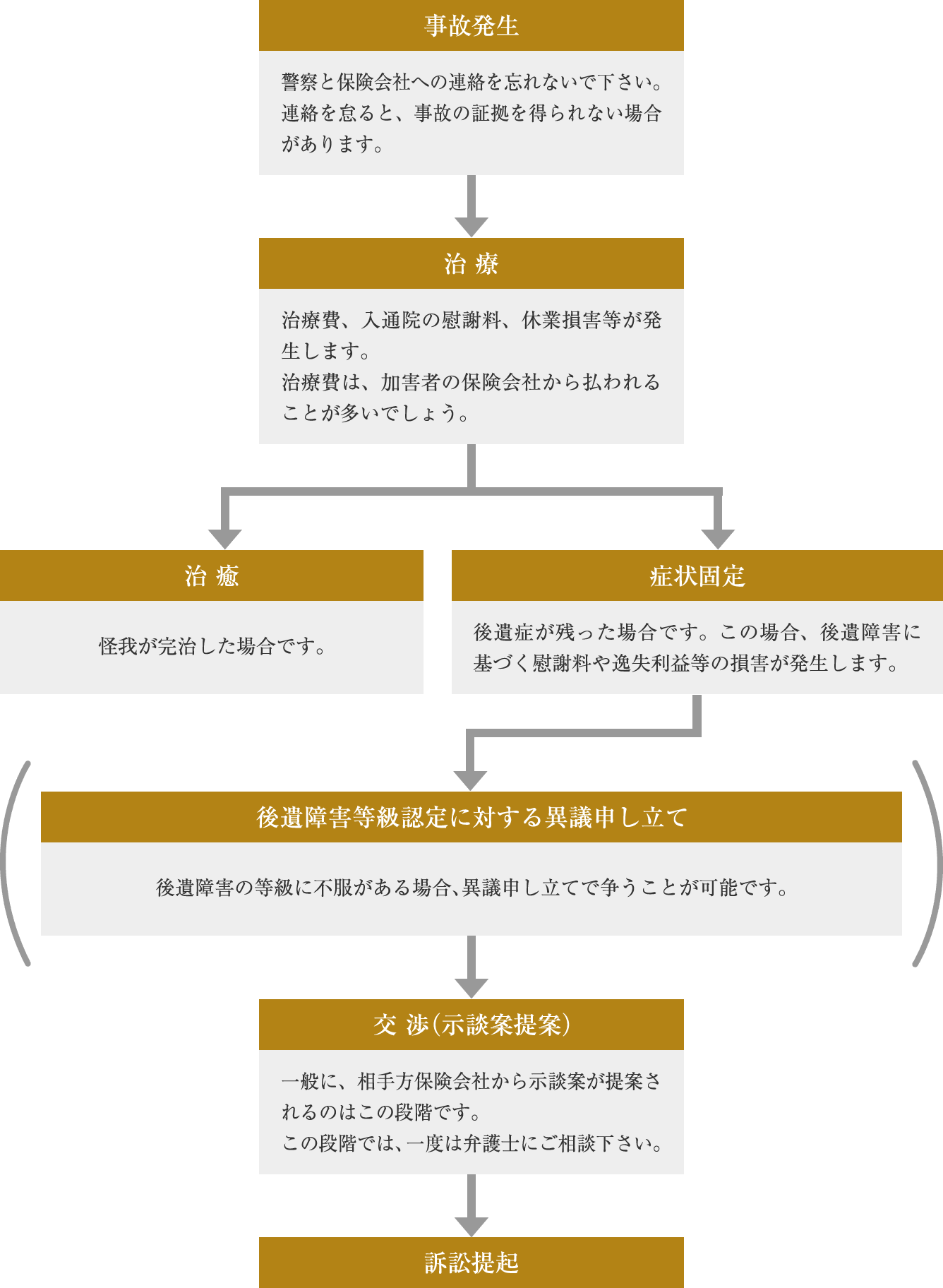

交通事故に巻き込まれた場合、最優先すべきは適切な医療処置を受けることです。治療を経ても完全に回復せず、症状が固定化した際には、後遺障害等級の認定を申請します。認定された等級に基づいて適切な補償額を算出し、損害賠償金(慰謝料を含む)の請求を行います。その後、加害者側(多くの場合は保険会社)との示談交渉に入ります。しかし、この交渉で合意に至らない場合は、最終的に法的手段を講じ、訴訟を通じて解決を図ることになります。

詳しくご説明いたします。

交通事故発生から症状固定まで

1. 事故状況の記録(実況見分)

交通事故に遭遇した場合、まず警察に連絡し、事故状況を記録してもらうことが重要です。この過程を「実況見分」と呼びます。可能な限り、この実況見分に立ち会うようにしましょう。

2. 治療費の支払い

交通事故後、多くの被害者は医療機関を受診し、重傷の場合は入院が必要となることもあります。治療費は通常、加害者側の損害保険会社が負担します。ただし、被害者の過失が大きい場合など、保険会社が支払いを拒否することがあります。そのような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

3. 休業補償

事故により仕事を休まざるを得ない場合、損害保険会社から「休業損害証明書」を入手し、勤務先に記入してもらいます。通常、この証明書を保険会社に提出すれば、一定の基準に基づいて補償金が支払われます。自営業者など収入が不明確な場合は、補償金の支払いが困難になることがあるため、弁護士のアドバイスを求めることが賢明です。

4. 症状固定と後遺障害診断書の作成

治療の結果、怪我が回復したか、これ以上の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。この時点で、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。症状固定の時期や診断書の内容は、賠償金額に大きく影響するため、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

後遺障害の認定から解決まで

1. 後遺障害の認定手続き

後遺障害診断書が作成されたら、認定手続きに入ります。加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者が自ら行う「被害者請求」があります。

2. 適切な後遺障害認定の確認

認定結果が症状に見合わない場合、異議申立ての検討が必要です。この判断には自賠責保険の認定基準に関する深い理解が必要なため、弁護士のアドバイスが有用です。

3. 示談による解決

適切な後遺障害認定後、賠償金の交渉に入ります。一般的に、賠償金額は自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判(弁護士)基準の順に高くなります。保険会社の提示額が不十分な場合、増額交渉が必要となりますが、これには専門的知識と経験が求められます。

裁判による解決

示談交渉で適切な賠償金が得られない場合、裁判に移行することがあります。裁判では弁護士費用や遅延損害金も請求可能ですが、時間がかかるデメリットもあります。専門的な知識を持つ弁護士の選択が重要です。